Wer braucht heute noch Branding?

Alle reden über Performance, KI, Daten und Social. Über Branding dagegen kaum jemand – dabei war es nie wichtiger, dass Marken wissen, wer sie sind, was sie tun und warum.

In den Nullerjahren war Branding eine planbare Disziplin. Wer damals Marken führte, sprach von Werten, Positionierungen, Designsystemen. Eine gute Story, ein klares Logo und mediale Kontinuität galten als Garant für Vertrauen. Markenführung war langfristig angelegt, geprägt von Konzepten wie Corporate Identity und Leitbild.

Designer arbeiteten penibel an Logoreihen, Erlebnisketten und Styleguides. Strategen werkelten an Pyramiden und Brand-Plattformen, in denen Kernbotschaft und Werte wie in Stein gemeißelt wurden. Werber erstellten Leitfäden für Marketing- und Kommunikationsaktivitäten Above- und Below-the-Line. Logos waren unverrückbare Wahrzeichen, nicht flexible Systeme. Und das war auch richtig so: Die Kanäle waren überschaubar, die Markenführung stabil, das Publikum berechenbar.

Storytelling war groß im Kommen. Wer eine glaubwürdige und fesselnde Geschichte erzählen konnte, galt als Vorreiter. Marken brauchten Narrative, die emotional berührten und im Gedächtnis blieben. Das Problem: Diese Storys existierten meist nur auf dem Papier, in Präsentationen und Kampagnen-Pitches. Ob sie im Alltag der Marke wirklich gelebt wurden, stand auf einem anderen Blatt. Branding damals: Strategie, Story, Stabilität.

Erste Ansätze in Richtung Zukunft

Social Media steckte noch in den Kinderschuhen. Unternehmen suchten händeringend nach jungen Menschen, die ihnen erklären sollten, was ein Hashtag ist und wie das alles funktioniert. Was oft scheiterte – nicht weil die jungen Leute unfähig waren, sondern weil sie einfach taten, was technisch möglich war, ohne die strategischen Implikationen zu durchdenken.

Bei größeren, wichtigeren Marken sprachen wir damals bereits über Haltung, Werte und Handeln. Wir versuchten, sie möglichst klar zu definieren und die Umsetzung zukunftsorientiert und differenzierend zu denken. Das Problem: Nicht alle Marken konnten dem folgen. Die Ansprüche waren oft überambitioniert, die Realität komplexer als jede Strategie-Pyramide. Viele blieben bei Logo und Claim stehen.

Telekom, Lufthansa, Milka – sie alle bauten in dieser Zeit auf Wiedererkennung und Kontinuität, nicht auf Bewegung. Wenn sich etwas änderte, dann höchstens der Claim.

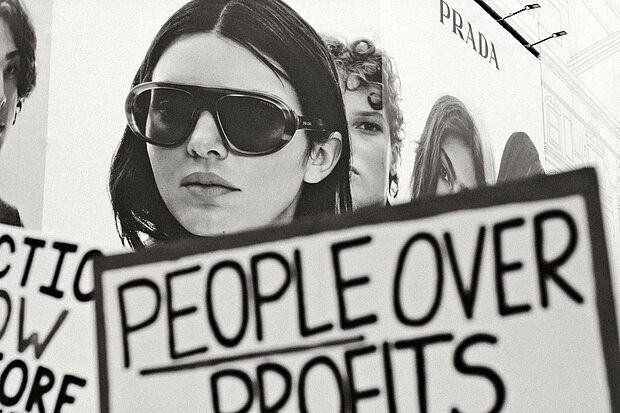

Heute: Marke als Haltung, nicht als Form

Spulen wir vor ins Jahr 2025: Marken sind keine statischen Zeichen mehr, sondern lebendige Organismen. Das Logo ist nicht verschwunden – aber es spielt nicht mehr die Hauptrolle. Der entscheidende Unterschied zu früher: Was damals ambitioniertes Ziel für große Marken war, ist heute Selbstverständlichkeit für alle. Durch Social Media und digitale Transparenz müssen Haltung und Werte nicht nur definiert, sondern permanent unter Beweis gestellt werden. Das Publikum ist immer da – und es erwartet Verbindlichkeit.

Die Telekom zeigt das exemplarisch. Ihr Magenta ist geblieben, ebenso der charakteristische Klang. Doch was die Marke heute wirklich trägt, sind ihre Kampagnen:

- Mit „There's no message heavier than the one we don't send“ erzählt sie von digitaler Nähe in Zeiten der Funkstille.

- Mit „Augen auf!“ bezieht sie Haltung gegen Hass im Netz.

- Und mit #OwnYourWorld ruft sie junge Menschen dazu auf, ihre digitale Identität selbst zu schützen.

Das alles ist Branding – nur eben nicht mehr über Form, sondern über Handeln.

Marken, die früher Haltung kommunizierten, müssen sie heute beweisen. Sie müssen mehr liefern als soziale Anerkennung: Sie müssen individuell sinnstiftend sein – nicht nur Statussymbol nach außen, sondern auch Bestätigung nach innen. In einer Zeit maximaler Individualisierung reicht es nicht mehr zu fragen „Was verschafft mir das in meinem Umfeld?“, sondern „Was kann ich mit mir selbst vereinbaren?“

Marken, die früher Haltung kommunizierten, müssen sie heute beweisen. Das ist der eigentliche Unterschied.

COS: Stille Stärke statt lauter Inszenierung

Während viele Marken verzweifelt um Aufmerksamkeit buhlen, zeigt COS, dass Zurückhaltung zur Strategie werden kann. Die zur H&M-Gruppe gehörende Modemarke ist 2025 als erste Mass-Fashion-Marke überhaupt in die Lyst Top 10 aufgestiegen – zwischen Prada und Bottega Veneta. Mit einer Nachfragesteigerung von 44 Prozent beweist COS: Affordable Luxury funktioniert nicht trotz, sondern wegen ihrer minimalistischen Haltung.

Was COS nicht macht, ist genauso entscheidend wie das, was sie tut: Sie jagt nicht jedem Trend hinterher. Sie baut keine Mikro-Communities. Sie wirbt nicht mit lauten Kampagnen. Stattdessen setzt die Marke auf zeitlose Ästhetik, hochwertige Materialien und subtile Designkooperationen – etwa mit Künstlern und Architekten bei Events wie der Design Miami.

Das Ergebnis: Eine Marke, die ihre Identität so klar definiert hat, dass sie auch Gen Z anzieht, ohne sich anzubiedern. COS beweist, dass Branding heute bedeutet, zu wissen, wofür man steht – und vor allem, wofür nicht.

Starbucks: Wenn Markenversprechen auf Realität trifft

Das Gegenteil zeigt Starbucks. Die Kaffeekette kommuniziert seit Jahren ihr Engagement für „100 % ethische Beschaffung" – doch die Realität sieht anders aus. 2024 verklagte die National Consumers League das Unternehmen in den USA wegen falscher Werbeaussagen. Der Vorwurf: Starbucks beziehe Kaffee von Farmen mit dokumentierten Menschenrechtsverletzungen.

Ende Oktober 2025 legten Menschenrechtsorganisationen nach: In Deutschland wurden gegen Starbucks, Nestlé und Dallmayr Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Lieferkettengesetz eingereicht. Die Organisation Coffee Watch dokumentiert Kinderarbeit, Zwangsarbeit und sklavenähnliche Bedingungen auf Farmen in Brasilien, China und Mexiko – viele davon zertifizierte Lieferanten der großen Kaffeemarken.

Was bedeutet das fürs Branding? Haltung zu kommunizieren reicht nicht mehr. Sie muss gelebt, überprüft und nachgewiesen werden. In einer Zeit, in der NGOs und Verbraucher:innen globale Lieferketten durchleuchten können, wird Branding zur Beweispflicht. Wer „ethisch" verspricht, aber nicht liefert, riskiert nicht nur Imageverlust, sondern rechtliche Konsequenzen.

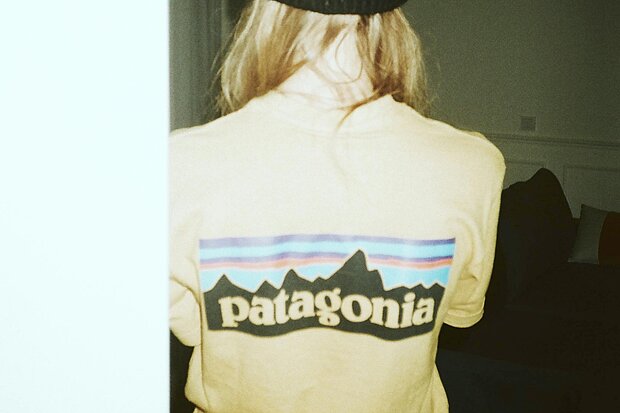

Patagonia: Wenn Haltung zum Geschäftsmodell wird

Patagonia zeigt, wie radikal Branding sein kann, wenn es konsequent gelebt wird. Im November 2025 veröffentlichte die Outdoor-Marke ihren ersten umfassenden Impact Report – 130 Seiten, die nicht nur Erfolge feiern, sondern auch Scheitern dokumentieren. Der Titel "Work in Progress Report 2025" ist Programm.

Die Zahlen sind gemischt: Die Emissionsintensität sank in sieben Jahren um 20 Prozent, aber die Gesamtemissionen stiegen 2024 um ein Prozent. Nur sechs statt der geplanten 50 Prozent der synthetischen Materialien sind recycelt. Nur 39 Prozent der Zulieferer zahlen existenzsichernde Löhne. Patagonia kommentiert selbst: "Yikes."

Genau diese Ehrlichkeit macht die Marke glaubwürdig. Seit Gründer Yvon Chouinard 2022 das Unternehmen an zwei Umweltorganisationen übertrug, fließen alle Gewinne – bislang 180 Millionen Dollar – in den Klimaschutz. Keine PR-Maßnahme, sondern das Geschäftsmodell selbst.

Das Unternehmen verzichtet auf Werbung über Meta. Es überprüft alle Bankpartner nach Nachhaltigkeitskriterien. Es eliminierte nach 20 Jahren Forschung PFAS-Chemikalien aus allen neuen Produkten. Und es dokumentiert transparent, wo es scheitert.

Patagonia verkauft nicht Outdoor-Ausrüstung. Es verkauft die Möglichkeit, Konsum und Überzeugung in Einklang zu bringen. Das ist Branding als gelebte Identität – mit allen Widersprüchen und Unvollkommenheiten. Und genau deshalb funktioniert es.

Vom Claim zur Kampagne zur Community

Natürlich gab es auch früher gesellschaftliches Engagement. Krombacher pflanzte Bäume im Regenwald, Coca-Cola rettete Polarbären. Doch das waren Add-ons, keine tragenden Säulen der Markenidentität.

Heute sind solche Projekte das Herzstück der Marke. Sie müssen funktionieren wie Produkte: transparent, überprüfbar, anschlussfähig.

Die Telekom engagiert sich gegen Hass im Netz. L'Oréal startet das #JoinTheRefillMovement für nachfüllbare Produkte. The North Face verbindet Outdoor-Kultur mit Klimaschutz-Initiativen.

Und trotzdem: Die Form bleibt. Das Erscheinungsbild ist erstaunlich konstant. Das Logo verändert sich kaum, die Farbe bleibt, die Typografie steht. Nur das, was darum herum passiert – Social, Werte, Aktivismus, Community – ist in ständiger Bewegung.

Für Gestalter:innen: vom Stil zur Struktur

Für Designer:innen bedeutet das: Branding endet nicht mehr im Corporate Design Manual. Es beginnt dort erst.

Ein gutes Erscheinungsbild ist nur noch die Basis – das Gerüst, das sich im täglichen Wandel behaupten muss. Gestaltet wird heute in Systemen, nicht in Signalen. Logos müssen animiert, skalierbar, interaktiv sein. Marken müssen funktionieren, egal ob auf der Plakatwand, im AR-Filter oder im Sprachassistenten.

Und: Das Logo ist nicht mehr heilig. Wer heute eine falsche Variante postet oder ein Element leicht abwandelt, wird nicht mehr gelyncht. Marken haben gelernt, dass Flexibilität oft stärker wirkt als Perfektion. Wichtig ist die Haltung – nicht das Pixelmaß.

Wer heute Marken visuell führt, denkt in Erlebnissen, nicht in Assets. Es braucht keine Identitätspolizei mehr.

Für Marketingprofis: vom Storytelling zum Storydoing

Und für Marketingmenschen?

Früher erzählte man Geschichten. Heute muss man sie leben.

Es reicht nicht mehr, Werte zu behaupten – sie müssen sichtbar werden. Eine Kampagne ist kein Sendeplan, sondern ein Dialogangebot. Performance-Marketing liefert kurzfristige Ergebnisse, aber keine Bedeutung.

Das Paradoxe ist: Gerade weil alles messbar geworden ist, braucht es wieder mehr Sinn. Marken, die heute bestehen, schaffen Nähe durch Handlung, nicht durch Worte.

Vielleicht braucht heute niemand mehr Branding – im klassischen Sinn.

Aber alle brauchen Identität. Und die Glaubwürdigkeit, sie zu leben.

Was bleibt: Identität

So sehr sich die Werkzeuge verändert haben – das Prinzip bleibt: Menschen folgen Marken, die wissen, wer sie sind.

Daten, Social, KI, Purpose – all das sind neue Schichten über demselben Kern.

Branding ist heute kein Selbstzweck mehr. Es ist ein Spiegel des Handelns. Wer als Marke nicht weiß, was ihn antreibt, verliert sich zwischen Kampagnen, KPIs und Klicks. Und wer Werte verspricht, ohne sie einzulösen, wird entlarvt – schneller und gründlicher als je zuvor.

Deshalb ist Branding nicht tot. Es ist nur leiser, komplexer, erwachsener geworden. Und genau deshalb so wichtig wie nie zuvor.